1. Introduction : la maladie de Lyme

La maladie de Lyme est une infection bactérienne transmise à l’être humain par une piqûre de tique infectée. Cette maladie gagne du terrain chaque année et constitue un véritable enjeu de santé publique, notamment en France et en Europe.

En effet, malgré une prise de conscience croissante, de nombreuses personnes ignorent encore les symptômes de la maladie de Lyme, les moyens de s’en protéger, ou les traitements disponibles. Une mauvaise prise en charge peut entraîner des complications sérieuses, parfois durables.

Pour répondre à ces enjeux, cet article vous propose un tour d’horizon complet sur la maladie de Lyme : origine, symptômes, diagnostic, traitements (conventionnels et alternatifs), reconnaissance officielle et prévention. Ainsi, vous disposerez des informations essentielles pour mieux comprendre cette maladie et vous en protéger efficacement.

2. Origine historique et géographique

2.1 Découverte de la maladie de Lyme

Des chercheurs ont identifié la maladie de Lyme pour la première fois dans les années 1970, aux États-Unis, dans la ville de Lyme (Connecticut), d’où elle tire son nom. La bactérie Borrelia burgdorferi est à l’origine de la maladie de Lyme, transmise par des tiques du genre Ixodes.

2.2 Biologie des tiques et transmission

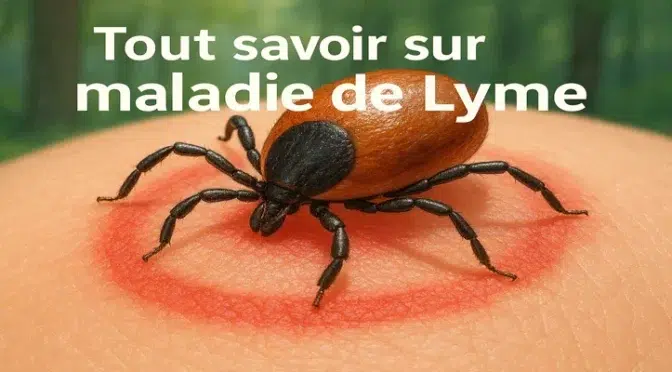

Les tiques sont des acariens, appartenant à la grande famille des arachnides, comme les araignées et les scorpions. En effet elles ont huit pattes à l’âge adulte, et passent par plusieurs stades de développement (larve, nymphe, adulte). Les tiques femelles et les nymphes transmettent principalement la maladie de Lyme

Ainsi les tiques ont besoin de repas sanguins à chaque stade de leur développement (larve, nymphe, adulte) pour survivre et se transformer. Chez les femelles adultes, ce repas est également indispensable à la ponte des œufs. Ainsi, la tique ne se nourrit que quelques fois dans sa vie, mais chaque piqûre peut durer plusieurs jours, augmentant le risque de transmission de pathogènes comme la bactérie Borrelia.

2.3 Toutes les tiques ne sont pas porteuses

Il est important de rappeler que toutes les tiques ne sont pas porteuses de la bactérie Borrelia. En France, le taux d’infection varie généralement entre 10 % et 30 % selon les régions, les saisons et les espèces de tiques. Ainsi, toutes les piqûres de tique ne conduisent pas nécessairement à la maladie de Lyme.

2.4 Diversité des Borrelia en Europe

Cette bactérie appartient au genre Borrelia, qui comprend plusieurs dizaines d’espèces. Certaines sont pathogènes pour l’être humain. En Europe, les plus courantes sont Borrelia afzelii, Borrelia garinii et Borrelia burgdorferi sensu stricto. Cette diversité peut compliquer le diagnostic et rendre la prise en charge plus délicate.

2.5 Une zoonose liée aux écosystème

On classe la maladie de Lyme parmi les zoonoses, c’est-à-dire les maladies infectieuses transmissibles de l’animal à l’humain. Elle illustre parfaitement l’importance de l’approche « One Health », qui considère les interactions entre la santé humaine, animale et environnementale. Le rôle des tiques comme vecteurs, et des animaux sauvages comme réservoirs, rend cette maladie étroitement liée aux écosystèmes naturels.

2.6 Répartition géographique de la maladie

Depuis sa découverte, la maladie a touché de nombreuses régions tempérées de l’hémisphère nord, notamment en Europe, au Canada et en Asie. En France, elle est surtout présente dans les zones boisées, humides ou rurales, où les tiques sont particulièrement actives du printemps à l’automne.

Plusieurs facteurs écologiques favorisent la prolifération des tiques, tels que le changement climatique, la déforestation et la réduction de la biodiversité. En outre, les animaux sauvages comme les chevreuils et les sangliers jouent un rôle indirect en hébergeant les tiques adultes. Bien qu’ils ne transmettent pas la bactérie, ils contribuent à la reproduction des tiques, ce qui augmente les risques pour l’homme.

3. Mécanismes biologiques de l’infection par Borrelia

La bactérie Borrelia burgdorferi provoque la maladie de Lyme, cette bactérie possède des caractéristiques biologiques uniques. Ces particularités expliquent en partie la difficulté du diagnostic, la variabilité des symptômes et la persistance de l’infection chez certains patients.

Une bactérie mobile et invasive

Borrelia est une bactérie de forme hélicoïdale (spirochète), capable de se déplacer activement dans les tissus grâce à des flagelles internes. Une fois transmise par une tique infectée, elle pénètre dans la peau, puis rejoint la circulation sanguine, colonisant progressivement différents organes : articulations, système nerveux, cœur, etc.

Échappement au système immunitaire

La bactérie Borrelia est experte en camouflage. Elle modifie sa surface (variation antigénique), ce qui complique sa reconnaissance par le système immunitaire. Elle est également capable de se cacher dans des tissus profonds ou d’adopter une forme dite « dormante », moins sensible aux antibiotiques.

Certaines études suggèrent qu’elle peut former des biofilms – des structures protectrices qui lui permettent de résister aux attaques de l’organisme et aux traitements. Cette propriété pourrait expliquer la persistance de symptômes malgré les cures antibiotiques.

Toxines et inflammation

En se multipliant, Borrelia libère des substances inflammatoires, notamment des lipoprotéines, qui peuvent perturber le fonctionnement du système nerveux. Cela contribue à expliquer les troubles cognitifs, douleurs diffuses et symptômes neurologiques signalés par de nombreux patients.

Une réaction immunitaire parfois excessive

Chez certaines personnes, l’infection initiale semble déclencher une réponse immunitaire durable, voire excessive. Cette réaction inflammatoire prolongée pourrait entretenir les symptômes même après élimination partielle de la bactérie, suggérant un mécanisme auto-immun possible.

La compréhension de ces mécanismes biologiques est essentielle pour mieux diagnostiquer, traiter et accompagner les patients atteints de la maladie de Lyme.

4. Symptômes de la maladie de Lyme

Les symptômes de la maladie de Lyme varient selon la phase d’évolution de l’infection. Ils peuvent apparaître quelques jours à plusieurs semaines après la piqûre d’une tique infectée. Identifier ces signes dès les premiers stades permet d’agir rapidement et d’éviter les complications.

Phase 1 : Symptômes précoces (localisés)

Le signe le plus caractéristique est l’érythème migrant : une éruption rouge en forme de cercle qui s’élargit progressivement autour de la piqûre, souvent sans douleur ni démangeaison. Ce symptôme est présent dans environ 70 à 80 % des cas.

D’autres symptômes précoces peuvent inclure :

- Fièvre modérée

- Fatigue inhabituelle

- Maux de tête

- Douleurs musculaires ou articulaires diffuses

- Ganglions lymphatiques enflés

Phase 2 : Symptômes secondaires (diffusés)

Si la maladie n’est pas traitée, les bactéries peuvent se diffuser dans l’organisme. Des troubles neurologiques peuvent alors apparaître :

- Douleurs nerveuses (neuropathies)

- Paralysie faciale (souvent unilatérale)

- Inflammation des méninges (méningite bénigne)

- Troubles cardiaques (arythmie, péricardite)

Phase 3 : Symptômes chroniques (tardifs)

Dans certains cas, des symptômes persistants apparaissent plusieurs mois, voire années après l’infection initiale, en particulier si elle n’a pas été détectée à temps. On parle alors de forme chronique ou post-Lyme :

- Douleurs articulaires persistantes (arthrite de Lyme)

- Fatigue chronique

- Troubles cognitifs (troubles de la mémoire, difficultés de concentration)

- Dépression ou anxiété

Même si la forme chronique fait l’objet de débats dans le monde médical, elle est reconnue par de nombreux patients et associations comme un véritable handicap au quotidien. Une prise en charge globale reste essentielle.

5. Diagnostic de la maladie de Lyme

Le diagnostic de la maladie de Lyme peut s’avérer complexe, car les symptômes sont souvent variables et communs à d’autres pathologies. Une détection précoce reste pourtant essentielle pour éviter l’évolution vers des formes sévères.

Diagnostic clinique

Le premier indicateur est la présence d’un érythème migrant, associé à des symptômes précoces (fièvre, douleurs, fatigue). Ce signe seul peut suffire à poser le diagnostic et à débuter un traitement sans attendre les tests biologiques.

En l’absence de cette lésion cutanée, le médecin s’appuie sur l’historique du patient (piqûre de tique connue ou séjour en zone à risque) ainsi que sur l’ensemble des symptômes déclarés.

Tests biologiques

Pour confirmer le diagnostic, des analyses sanguines sont généralement prescrites. Le protocole recommandé repose sur deux étapes :

- Test ELISA : il détecte la présence d’anticorps dirigés contre la bactérie Borrelia.

- Test Western blot : effectué si le premier test est positif ou douteux, il confirme ou infirme la présence d’une infection.

Cependant, ces tests ne sont pas toujours fiables, notamment aux stades précoces où les anticorps peuvent être absents. Ainsi, un test négatif ne permet pas toujours d’exclure la maladie.

Diagnostic différentiel

Il est parfois nécessaire d’écarter d’autres maladies aux symptômes similaires, telles que la fibromyalgie, la sclérose en plaques ou certains troubles psychiatriques. Cela nécessite une évaluation médicale approfondie.

En conclusion, un diagnostic précis repose sur une combinaison de critères cliniques, biologiques et contextuels. Le rôle du médecin est donc fondamental pour éviter les erreurs d’interprétation.

6. Reconnaissance officielle de la maladie de Lyme

La reconnaissance de la maladie de Lyme varie fortement d’un pays à l’autre, tant sur le plan médical qu’administratif. Ces différences influencent la qualité du diagnostic, la prise en charge des patients et l’accès aux traitements.

En France

En France, la maladie de Lyme est officiellement reconnue depuis plusieurs années. Elle figure sur la liste des maladies à déclaration obligatoire dans certaines régions, mais pas au niveau national. Le gouvernement a lancé en 2016 un plan national de lutte contre la maladie de Lyme, axé sur la prévention, la formation des professionnels de santé et l’amélioration des diagnostics.

Cependant, de nombreux patients dénoncent encore un manque de reconnaissance des formes chroniques. Certains se heurtent à des errances médicales et à une prise en charge insuffisante.

En Europe

En Europe, la situation est très contrastée. Les pays d’Europe centrale (Allemagne, Autriche, Suisse) reconnaissent plus largement la maladie de Lyme, y compris dans ses formes persistantes. Ils proposent des protocoles de traitement plus étendus et une écoute renforcée des patients.

À l’inverse, certains pays méditerranéens ou nordiques restent plus réservés, limitant la reconnaissance à la phase aiguë de la maladie.

Dans le reste du monde

Aux États-Unis, où la maladie a été découverte, les autorités sanitaires reconnaissent officiellement la maladie de Lyme. Cependant, la forme chronique reste controversée. Certaines associations de patients militent activement pour une meilleure reconnaissance, ce qui a conduit à la création de centres spécialisés dans plusieurs États.

Dans d’autres pays comme le Canada ou l’Australie, la maladie est en cours de reconnaissance, mais les lacunes dans le diagnostic et les traitements sont encore importantes.

La reconnaissance institutionnelle de la maladie de Lyme conditionne largement la qualité des soins reçus par les patients. Elle demeure donc un enjeu de santé publique à l’échelle internationale.

7. Aspects économiques de la maladie de Lyme

La maladie de Lyme a également un impact économique significatif, souvent sous-estimé. Ce coût est à la fois direct, lié aux soins médicaux, et indirect, en raison des arrêts de travail, de la perte de productivité et de la précarisation de certains patients.

Coûts directs pour les patients et le système de santé

Les traitements conventionnels (consultations, antibiotiques, examens biologiques ou imagerie) représentent une charge pour le système de santé. À cela s’ajoutent parfois des consultations pluridisciplinaires, des hospitalisations, voire des soins spécialisés non remboursés.

Les patients atteints de formes persistantes ou chroniques doivent souvent engager des dépenses personnelles pour suivre des traitements non conventionnels, qui ne sont pas pris en charge par la Sécurité sociale.

Coûts indirects et conséquences sociales

Les formes prolongées de la maladie peuvent entraîner des arrêts de travail répétés, des licenciements ou une mise en invalidité. Certains patients sont contraints d’abandonner leur activité professionnelle, faute de reconnaissance de leur état.

Cela peut conduire à une perte de revenus importante, affectant non seulement la personne malade, mais aussi sa famille. Dans certains cas, des aides sociales ou un accompagnement médico-social deviennent nécessaires.

Ainsi, la maladie de Lyme engendre des coûts humains et économiques considérables, justifiant une meilleure prévention, reconnaissance et prise en charge par les politiques de santé publique.

8 Éducation et sensibilisation du public

La prévention de la maladie de Lyme repose en grande partie sur l’information du public. En effet, mieux connaître les risques et les bons gestes permet de réduire efficacement les cas d’infection, en particulier dans les zones les plus exposées.

Campagnes de sensibilisation

Plusieurs campagnes de sensibilisation ont été menées en France et en Europe, notamment par les agences de santé publique, les collectivités locales et les associations de patients. Elles visent à informer sur les gestes de prévention, comme l’inspection du corps après une promenade en forêt, le port de vêtements longs ou l’utilisation de répulsifs.

Les supports utilisés sont variés : affiches, spots TV, publications en ligne, interventions en milieu scolaire ou rural. Néanmoins, ces initiatives restent parfois ponctuelles ou peu visibles.

Éducation en milieu scolaire et rural

Il est essentiel de sensibiliser les enfants, notamment ceux vivant en zone rurale ou forestière. Des programmes pédagogiques adaptés à l’école primaire ou au collège peuvent renforcer les bons réflexes dès le plus jeune âge.

Dans les milieux agricoles, forestiers ou de loisirs nature, une éducation ciblée permet également de toucher les professionnels à risque (éleveurs, chasseurs, randonneurs, etc.).

Renforcer l’éducation et la prévention autour de la maladie de Lyme constituent une stratégie de santé publique simple, peu coûteuse et pourtant très efficace.

9 Approche comparative internationale

La prise en charge de la maladie de Lyme varie largement d’un pays à l’autre, tant sur le plan du diagnostic que des traitements proposés. Ces différences reflètent à la fois les politiques de santé, le niveau de sensibilisation des médecins, et la reconnaissance des formes chroniques.

Exemples de bonnes pratiques en Europe

En Allemagne, en Autriche et en Suisse, la maladie de Lyme est prise très au sérieux. Ces pays ont mis en place des protocoles de diagnostic plus souples et autorisent des traitements prolongés dans les cas persistants. Les médecins y sont généralement mieux formés à reconnaître les symptômes atypiques.

Les patients y bénéficient également d’un meilleur accès à des centres spécialisés, parfois pluridisciplinaires, intégrant neurologues, infectiologues et psychologues.

Situation en France et dans d’autres pays

En France, bien que des efforts aient été faits depuis 2016 avec le plan national Lyme, la prise en charge reste inégale selon les régions. Certains médecins restent encore sceptiques face aux formes dites chroniques, ce qui freine l’accès à un traitement adapté pour certains patients.

Dans d’autres pays comme le Royaume-Uni ou les pays nordiques, les autorités sanitaires adoptent une approche plus stricte. Elles limitent la reconnaissance de la maladie aux cas aigus, ce qui rend difficile la gestion des formes prolongées.

Importance de l’harmonisation des pratiques

Une meilleure harmonisation des critères de diagnostic, des traitements recommandés et de la reconnaissance administrative permettrait une égalité d’accès aux soins pour tous les patients européens. Cela passe aussi par une coopération accrue entre chercheurs, cliniciens et décideurs politiques.

L’approche internationale de la maladie de Lyme révèle les écarts mais aussi les opportunités d’amélioration à l’échelle globale.

10. Témoignages et expériences personnelles

Derrière les chiffres et les diagnostics médicaux, la maladie de Lyme affecte des vies bien réelles. De nombreux patients témoignent de parcours longs, douloureux et parfois chaotiques, où l’incompréhension et le doute s’ajoutent à la souffrance physique.

Certains décrivent une errance médicale de plusieurs années avant d’obtenir un diagnostic clair. D’autres expliquent avoir consulté plusieurs spécialistes sans être pris au sérieux, notamment lorsqu’ils évoquaient des symptômes chroniques ou « invisibles » comme la fatigue extrême ou les troubles cognitifs.

Ces récits soulignent l’importance d’une écoute attentive et d’une reconnaissance officielle des formes prolongées de la maladie. Ils rappellent également la nécessité pour les médecins de considérer l’ensemble du vécu du patient, et pas seulement les résultats d’analyses parfois insuffisants.

Heureusement, certains patients racontent aussi leur guérison ou une amélioration significative grâce à une prise en charge globale, associant antibiotiques, soutien psychologique, nutrition et médecines complémentaires.

Mettre en lumière ces témoignages sur la maladie de Lyme contribue à briser le silence autour de cette infection encore trop souvent mal comprise. Cela peut aussi encourager d’autres malades à chercher un accompagnement adapté et à ne pas baisser les bras.

11. Mythes et fausses croyances autour de la maladie de Lyme

La maladie de Lyme suscite de nombreuses interrogations, ce qui favorise parfois la diffusion de fausses informations. Distinguer les faits scientifiques des idées reçues est essentiel pour mieux se protéger, se faire diagnostiquer et se soigner correctement.

Mythe n°1 : « La maladie de Lyme est rare »

Faux. Des milliers de cas sont diagnostiqués chaque année en France, et les chiffres sont probablement sous-estimés. Elle est la première maladie vectorielle en Europe. Sa fréquence augmente avec le réchauffement climatique et l’évolution des habitats naturels.

Mythe n°2 : « On voit toujours une tique après la piqûre »

Faux. Les tiques peuvent passer inaperçues, surtout à leurs premiers stades (nymphe), car elles sont minuscules. Il est donc possible de contracter la maladie sans avoir vu ni ressenti la morsure.

Mythe n°3 : « Un test négatif exclut la maladie »

Pas nécessairement. Les tests ne sont pas toujours fiables, surtout aux premiers stades de l’infection. Une personne peut être infectée même si ses analyses sont négatives. Le diagnostic doit donc reposer aussi sur l’examen clinique et le contexte.

Mythe n°4 : « La maladie se soigne toujours facilement »

Cela dépend. Si elle est détectée tôt, la maladie de Lyme peut souvent être soignée avec des antibiotiques. En revanche, lorsqu’elle évolue vers des formes plus avancées ou persistantes, les traitements deviennent plus longs, et les symptômes peuvent perdurer.

Combattre les idées reçues permet une meilleure prévention, un diagnostic plus rapide et une prise en charge plus adaptée. L’information est une arme précieuse face à la désinformation.

12. Collaboration interdisciplinaire

La complexité de la maladie de Lyme exige une approche globale. En effet, ses multiples symptômes – physiques, neurologiques, psychologiques – rendent indispensable la coopération entre différentes disciplines médicales et scientifiques.

Médecins généralistes, spécialistes et chercheurs

Le rôle du médecin généraliste est souvent central dans le repérage initial des symptômes. Ensuite, une prise en charge efficace peut impliquer des infectiologues, des neurologues, des rhumatologues ou encore des psychiatres. De plus, les chercheurs jouent un rôle clé dans l’identification de nouvelles souches bactériennes, l’amélioration des tests et le développement de traitements.

Psychologues et accompagnement global

Le vécu des patients atteints de formes chroniques montre combien la maladie affecte la santé mentale. C’est pourquoi le soutien psychologique doit faire partie intégrante du parcours de soin, tout comme une approche nutritionnelle ou de médecine fonctionnelle si nécessaire.

Rôle des associations et collectifs de patients

Les associations telles que France Lyme jouent un rôle essentiel dans l’écoute, l’accompagnement et la défense des malades. Elles contribuent aussi à faire évoluer les politiques publiques et les pratiques médicales grâce à la diffusion de témoignages et l’organisation d’événements de sensibilisation.

Favoriser la collaboration interdisciplinaire autour de la maladie de Lyme est une condition indispensable pour répondre aux défis qu’elle pose. Cela permet d’offrir aux patients une prise en charge plus humaine, plus efficace et durable.

13. Liens avec d’autres maladies

La maladie de Lyme ne se présente pas toujours seule. En effet, certaines personnes infectées par une tique peuvent contracter d’autres infections en parallèle, appelées co-infections. De plus, les symptômes de Lyme peuvent imiter ceux de nombreuses pathologies chroniques, rendant le diagnostic encore plus difficile.

Co-infections fréquentes

Une tique peut transmettre plusieurs agents pathogènes en une seule piqûre. Parmi les co-infections les plus courantes, on trouve :

- Babésiose : maladie parasitaire provoquant fièvre, frissons et fatigue intense.

- Bartonellose : infection bactérienne pouvant causer douleurs articulaires, troubles neurologiques et atteintes vasculaires.

- Anaplasmose : autre infection bactérienne, touchant les globules blancs et provoquant des douleurs musculaires et des maux de tête.

Ces co-infections peuvent compliquer les symptômes et nécessiter des traitements spécifiques en plus de ceux prescrits pour Lyme.

Maladies aux symptômes similaires

Les symptômes de la maladie de Lyme, en particulier dans sa forme chronique, peuvent ressembler à ceux de nombreuses autres maladies : fibromyalgie, sclérose en plaques, fatigue chronique, polyarthrite rhumatoïde, voire certaines formes de dépression ou de troubles anxieux.

Ce chevauchement rend le diagnostic encore plus complexe, et peut retarder la prise en charge adéquate. Il souligne l’importance d’une évaluation médicale approfondie et pluridisciplinaire.

Mieux connaître les liens entre la maladie de Lyme et d’autres pathologies permet de poser des diagnostics plus précis, et d’améliorer la qualité de vie des patients.

14. Prévention de la maladie de Lyme

La prévention de la maladie de Lyme repose principalement sur la vigilance et l’adoption de gestes simples au quotidien, en particulier lors d’activités en milieu naturel.

Mesures de protection avant et pendant l’exposition

- Porter des vêtements longs, clairs et couvrants lors de promenades en forêt ou dans les hautes herbes.

- Utiliser un répulsif anti-tiques sur les parties exposées de la peau et sur les vêtements.

- Éviter de marcher au cœur des broussailles ou dans les zones d’herbes hautes quand cela est possible.

Contrôle post-exposition

Après toute activité à risque, il est recommandé de procéder à une inspection minutieuse du corps, en particulier dans les zones chaudes et humides (aisselles, plis des genoux, derrière les oreilles, etc.). Les tiques doivent être retirées dès que possible avec un tire-tique, en évitant d’écraser leur abdomen.

Une surveillance de quelques semaines est ensuite conseillée. En cas d’apparition de symptômes ou d’un érythème migrant, il faut consulter rapidement un professionnel de santé.

Information et sensibilisation

L’éducation à la prévention est tout aussi importante. Elle doit être renforcée dans les écoles, les collectivités rurales, les milieux professionnels à risque et les structures de loisirs. Des campagnes régulières contribuent à faire connaître les bons gestes et à réduire les contaminations.

15. Traitements de la maladie de Lyme

Le traitement de la maladie de Lyme dépend du stade de l’infection. Lorsqu’elle est détectée tôt, l’infection bactérienne peut être traitée efficacement. Toutefois, dans les cas plus avancés ou chroniques, la prise en charge devient plus complexe et parfois controversée.

15.1 Traitements conventionnels

Les recommandations médicales officielles s’appuient principalement sur l’antibiothérapie. Elle permet d’éliminer la bactérie Borrelia dans la majorité des cas détectés à un stade précoce. Le traitement est prescrit par voie orale ou, dans certains cas sévères, par voie intraveineuse.

- Doxycycline (adultes) ou amoxicilline (enfants, femmes enceintes)

- Durée : de 14 à 21 jours, selon les symptômes

- Suivi médical recommandé pour surveiller l’évolution

En cas de persistance des symptômes, des approches complémentaires (anti-inflammatoires, kinésithérapie, soutien psychologique) peuvent être envisagées, bien que les données scientifiques restent limitées.

15.2 Approches non conventionnelles

Face aux formes prolongées de la maladie, certains patients se tournent vers des traitements non conventionnels. La plupart de ces approches ne font pas encore l’objet d’une validation scientifique, mais certaines peuvent soulager les symptômes. Il est toutefois essentiel que des professionnels en assurent le suivi pour limiter les dérives :

- Phytothérapie (plantes médicinales antimicrobiennes)

- Homéopathie

- Micronutrition, compléments alimentaires

- Oxygénothérapie hyperbare

- Médecine fonctionnelle ou intégrative

- Protocoles alternatifs à long terme (controversés)

Ces traitements ne remplacent pas une consultation médicale et doivent être discutés avec un professionnel de santé. Certains peuvent interagir avec des médicaments ou présenter des risques.

Une approche personnalisée, centrée sur les besoins du patient, semble aujourd’hui la plus adaptée, notamment pour les cas complexes ou résistants.

16. Ce que propose la Chimie Naturelle du Corps Humain

Face à la complexité des symptômes et à la variabilité des réponses aux traitements, La Chimie Naturelle du Corps Humain propose une approche globale, centrée sur les mécanismes internes de régulation, de défense et de réparation de l’organisme.

Dès l’entrée de la bactérie Borrelia, le corps humain enclenche une série de réactions : activation du système immunitaire, inflammation, production de radicaux libres et mobilisation des organes de détoxication. Lorsque ces processus naturels deviennent chroniques ou déséquilibrés, les symptômes persistent ou s’aggravent.

La Chimie Naturelle vise à :

- Bloquer l’inflammation dés la piqûre par une tique

- Enrayer l’inflammation pour éviter l’aggravation

- Renforcer le terrain biologique de la personne plutôt que cibler uniquement l’agent pathogène

- Soutenir les systèmes vitaux : immunitaire, nerveux, digestif, hépatique, lymphatique

- Réguler l’inflammation sans l’inhiber, grâce à des actifs naturels compatibles avec la physiologie humaine

- Favoriser l’homéostasie cellulaire (équilibre électrolytique, gestion du stress oxydatif, signalisation cellulaire)

Pour toutes ces actions biologiques, voici les deux propositions majeures en apports locaux et externes :

- le Soufre grâce à la pierre de soufre de massage

- le Soufre et le Calcium grâce aux cataplasmes avec du plâtre de Paris

- …

Cette approche ne s’oppose pas à la médecine conventionnelle : elle l’enrichit. Elle redonne au corps les moyens de se défendre et de récupérer, en valorisant ses capacités naturelles d’adaptation et d’auto-régénération.

C’est dans cette alliance entre les connaissances médicales actuelles et l’intelligence du vivant que se dessine une prise en charge plus durable, plus respectueuse et plus personnalisée de la maladie de Lyme.

La maladie de Lyme représente un véritable défi pour la médecine contemporaine. À la fois complexe, évolutive et parfois difficile à diagnostiquer, elle nécessite une meilleure reconnaissance institutionnelle, une vigilance accrue sur le terrain, et une écoute bienveillante des patients.

17. Conclusion : la maladie de Lyme

La maladie de Lyme représente un défi complexe, à la croisée de la médecine, de l’écologie et de la société. Son diagnostic parfois difficile, ses formes prolongées et la diversité des symptômes exigent une prise en charge à la fois rigoureuse, humaine et individualisée.

Si la médecine conventionnelle joue un rôle central, de nombreuses pistes complémentaires, dont celles issues de la Chimie Naturelle du Corps Humain, ouvrent la voie à une approche plus globale. Soutenir le terrain, renforcer l’immunité, accompagner les systèmes vitaux : autant de leviers pour restaurer l’équilibre et prévenir les rechutes.

Face à cette maladie, mieux informer, mieux écouter et mieux respecter le fonctionnement naturel du vivant sont des actes à la fois médicaux, citoyens et profondément humains.

Guérir, ce n’est pas seulement éliminer un microbe ou une bactérie aussi dangereuse soient-il : c’est aussi permettre au corps de retrouver sa liberté biologique.